機能構造科学研究室

概要

私たちの研究グループでは、生体機能発現メカニズムの解明とその制御に向け、(1)NMR法を主たる解析手法とし、各種疾患関連タンパク質を対象とした立体構造・相互作用解析から、有用な機能分子創製へと展開していく研究(高橋・坂倉グループ)、(2)神経突起における翻訳調節の機能構造を、オミクス、分子イメージング、細胞生物学的手法等を用い解析する研究(佐々木グループ)、を進めています。

スタッフ

教授 高橋 栄夫(たかはし ひでお)

<略歴>

1993年 東京大学大学院薬学系研究科博士課程修了(博士(薬学))。1993年 日本学術振興会特別研究員、1994年 北里大学薬学部助手、1995年 東京大学薬学部助手、2001年 産業技術総合研究所・主任研究員を経て、2010年7月より現職。

<メッセージ>

生体高分子の動的構造や分子認識メカニズムを明らかにしていくことで、疾患の原因や新しい概念に基づく薬物設計のヒントを得ていこうと考えています。生化学・分子生物学・物理化学から計算科学・タンパク質工学・ドラッグデザインに至る幅広い領域に跨る研究を進めていきます。

1993年 東京大学大学院薬学系研究科博士課程修了(博士(薬学))。1993年 日本学術振興会特別研究員、1994年 北里大学薬学部助手、1995年 東京大学薬学部助手、2001年 産業技術総合研究所・主任研究員を経て、2010年7月より現職。

<メッセージ>

生体高分子の動的構造や分子認識メカニズムを明らかにしていくことで、疾患の原因や新しい概念に基づく薬物設計のヒントを得ていこうと考えています。生化学・分子生物学・物理化学から計算科学・タンパク質工学・ドラッグデザインに至る幅広い領域に跨る研究を進めていきます。

准教授 佐々 木幸生(ささき ゆきお)

<略歴>

1993年 神戸大学大学院自然科学研究科博士課程修了(博士(理学))。日本チバガイギー(株)研究員、横浜市立大学医学部助手、同講師、アインシュタイン医科大学博士研究員、エモリー大学医学部講師、横浜市立大学大学院医学研究科特任准教授を経て、2013年より現職。

<メッセージ>

神経回路網形成の過程において、転写が起こる細胞体の核だけではなく、そこから遠く離れた神経突起先端の翻訳調節が重要であると考えられています。我々は軸索伸長やシナプス形成の「現場」である神経突起におけるRNA-タンパク質複合体の機能構造と病態との関連を探っていきたいと思っています。

1993年 神戸大学大学院自然科学研究科博士課程修了(博士(理学))。日本チバガイギー(株)研究員、横浜市立大学医学部助手、同講師、アインシュタイン医科大学博士研究員、エモリー大学医学部講師、横浜市立大学大学院医学研究科特任准教授を経て、2013年より現職。

<メッセージ>

神経回路網形成の過程において、転写が起こる細胞体の核だけではなく、そこから遠く離れた神経突起先端の翻訳調節が重要であると考えられています。我々は軸索伸長やシナプス形成の「現場」である神経突起におけるRNA-タンパク質複合体の機能構造と病態との関連を探っていきたいと思っています。

助教 坂倉 正義(さかくら まさよし)

<略歴>

東京大学大学院薬学系研究科修士課程修了(1999年)。2001年東京大学大学院薬学系研究科助手。2007年学位取得(博士(薬学))。2008年Vanderbilt大学博士研究員。2011年横浜市立大学特任助教。2012年4月から現職。

<メッセージ>

神経系に発現する膜タンパク質など、疾患に関連したタンパク質の構造解析・物理化学的性状解析を行っています。疾患の分子メカニズムを解明し、新規薬物を創製することを大きな目標にして、研究を進めています。

東京大学大学院薬学系研究科修士課程修了(1999年)。2001年東京大学大学院薬学系研究科助手。2007年学位取得(博士(薬学))。2008年Vanderbilt大学博士研究員。2011年横浜市立大学特任助教。2012年4月から現職。

<メッセージ>

神経系に発現する膜タンパク質など、疾患に関連したタンパク質の構造解析・物理化学的性状解析を行っています。疾患の分子メカニズムを解明し、新規薬物を創製することを大きな目標にして、研究を進めています。

研究内容

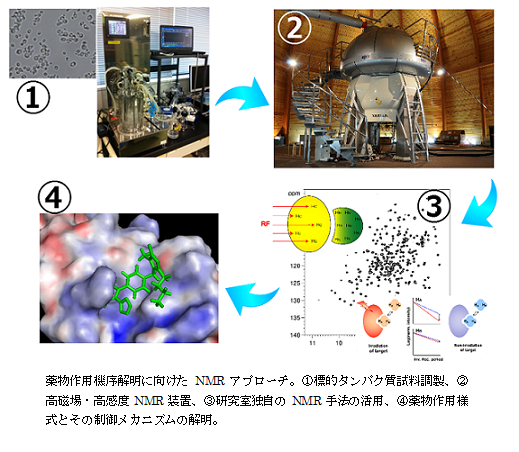

【NMR 法による生体高分子の機能構造研究と創薬展開】

タンパク質などの生体高分子の機能を真に理解するためには、その単体の立体構造のみならず、分子の柔軟性・運動性、さらには他の関連分子との複合体形成様式といった、多様な構造情報を得ることが必要です。高橋・坂倉グループでは、NMR法を中心とした分析技術に加え、生化学・分子生物学手法、計算科学的アプローチなどを駆使し、(1) 疾患関連・創薬標的タンパク質複合体の相互作用解析、および分子間相互作用を変調する薬物の作用機序の解明、(2) 生体高分子の局所的ダイナミクスと分子認識への寄与の解析、(3) 生体高分子の多様な相互作用機構を明らかにするNMR解析手法の開発、(4) 構造情報をもとにした機能性分子創製:ファーマコフォア情報を利用したリガンドスクリーニング、ファージディスプレイ技術を活用した高親和性リガンドデザイン、といった研究を行っています。現在は、グルタミン酸受容体などの神経系に発現するタンパク質の他、免疫において重要な役割を果たすアラキドン酸誘導体代謝酵素などを対象として研究を進めています。

タンパク質などの生体高分子の機能を真に理解するためには、その単体の立体構造のみならず、分子の柔軟性・運動性、さらには他の関連分子との複合体形成様式といった、多様な構造情報を得ることが必要です。高橋・坂倉グループでは、NMR法を中心とした分析技術に加え、生化学・分子生物学手法、計算科学的アプローチなどを駆使し、(1) 疾患関連・創薬標的タンパク質複合体の相互作用解析、および分子間相互作用を変調する薬物の作用機序の解明、(2) 生体高分子の局所的ダイナミクスと分子認識への寄与の解析、(3) 生体高分子の多様な相互作用機構を明らかにするNMR解析手法の開発、(4) 構造情報をもとにした機能性分子創製:ファーマコフォア情報を利用したリガンドスクリーニング、ファージディスプレイ技術を活用した高親和性リガンドデザイン、といった研究を行っています。現在は、グルタミン酸受容体などの神経系に発現するタンパク質の他、免疫において重要な役割を果たすアラキドン酸誘導体代謝酵素などを対象として研究を進めています。

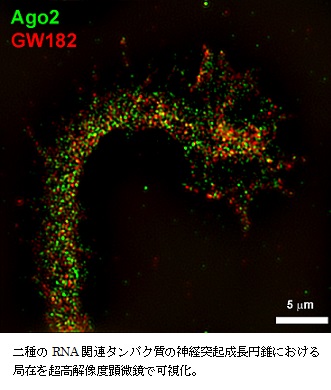

【神経細胞における翻訳調節と発達障害】

神経細胞は非常に長い細胞で、神経突起先端では細胞体から半独立した翻訳調節を行うシステムが存在しています。すなわち、先端の成長円錐やシナプスでは「地方分権」的に翻訳のタイミングを自ら決定することができるのです。この翻訳調節システムにおいてはRNA結合タンパク質とマイクロRNAが重要な役割を果たしています。神経突起の翻訳調節機構が異常になると軸索ガイダンスやシナプスの構造・機能が影響を受け、知的障害、自閉症などの発達障害になる可能性が提起されています。我々のグループでは、(1) 脆弱X症候群(遺伝性知的障害)の原因遺伝子産物による翻訳制御機構の解明、(2) 神経突起先端に局在するマイクロRNAの局在機構とその役割、(3) シナプス形成に関与するタンパク質の網羅的解析と翻訳調節、を対象として研究を進めています。

神経細胞は非常に長い細胞で、神経突起先端では細胞体から半独立した翻訳調節を行うシステムが存在しています。すなわち、先端の成長円錐やシナプスでは「地方分権」的に翻訳のタイミングを自ら決定することができるのです。この翻訳調節システムにおいてはRNA結合タンパク質とマイクロRNAが重要な役割を果たしています。神経突起の翻訳調節機構が異常になると軸索ガイダンスやシナプスの構造・機能が影響を受け、知的障害、自閉症などの発達障害になる可能性が提起されています。我々のグループでは、(1) 脆弱X症候群(遺伝性知的障害)の原因遺伝子産物による翻訳制御機構の解明、(2) 神経突起先端に局在するマイクロRNAの局在機構とその役割、(3) シナプス形成に関与するタンパク質の網羅的解析と翻訳調節、を対象として研究を進めています。

主要文献(Selected Publications)

K. Ono, K. Takeuchi, H. Ueda, Y. Morita, R. Tanimura, I. Shimada, and H. Takahashi, “Structure-based approach to improve a small molecule inhibitor utilizing a competitive peptide ligand.” Angew. Chem. Int. Ed., 53, 2597-2601 (2014).

Y. Kodama, K. Takeuchi, N. Shimba, K. Ishikawa, E. Suzuki, I. Shimada, and H. Takahashi, “Rapid identification of ligand-binding sites by using an assignment-free NMR approach.” J. Med. Chem., 56, 9342-9350 (2013).

Y. Mizukoshi, A. Abe, T. Takizawa, H. Hanzawa, Y. Fukunishi, I. Shimada, and H. Takahashi, “An accurate pharmacophore mapping method by NMR spectroscopy.” Angew. Chem. Int. Ed. 51, 1362-1365 (2012).

Y. Sasaki, C. Gross, L. Xing,Y. Goshima, and G. J. Bassell, “Identification of axon-enriched MicroRNAs localized to growth cones of cortical neurons.”, Dev. Neurobiol., 74, 397-406 (2014).

佐々木 幸生、五嶋 良郎 “神経軸索における局所翻訳制御と機能調節” 細胞工学. 31, 677-682 (2012).

Y. Kodama, K. Takeuchi, N. Shimba, K. Ishikawa, E. Suzuki, I. Shimada, and H. Takahashi, “Rapid identification of ligand-binding sites by using an assignment-free NMR approach.” J. Med. Chem., 56, 9342-9350 (2013).

Y. Mizukoshi, A. Abe, T. Takizawa, H. Hanzawa, Y. Fukunishi, I. Shimada, and H. Takahashi, “An accurate pharmacophore mapping method by NMR spectroscopy.” Angew. Chem. Int. Ed. 51, 1362-1365 (2012).

Y. Sasaki, C. Gross, L. Xing,Y. Goshima, and G. J. Bassell, “Identification of axon-enriched MicroRNAs localized to growth cones of cortical neurons.”, Dev. Neurobiol., 74, 397-406 (2014).

佐々木 幸生、五嶋 良郎 “神経軸索における局所翻訳制御と機能調節” 細胞工学. 31, 677-682 (2012).

生命医科学研究科

生命医科学研究科